Les Outremers, parents pauvres de la France Républicaine.

- ELMS

- 30 juil. 2022

- 21 min de lecture

Avec un soleil qui brille toute l'année, des plages de sables fins sur lesquelles nous consommons des Ti-Punch ou de l'eau de coco, les pieds dans une eau cristalline à 28°c. Les Départements d'Outremer sont avant tout des endroits où il fait bon vivre. Pourtant, loin de ces clichés, pour les habitants de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de la Réunion et encore plus de Mayotte, la vie est plutôt difficile.

En France, selon l'INSEE, un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Chez nous et dans le reste de l’Europe, le seuil est le plus souvent fixé à 60 % du niveau de vie médian.

Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie. La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté selon d'autres seuils (40 %, 50 % ou 70 %), conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la mesure des inégalités. L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure en effet la pauvreté monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou le Canada) ont une approche absolue.

Selon le site France Transactions, ( Pauvreté 2022 : combien de Français pauvres en 2022 ? - Guide épargne (francetransactions.com) le nombre de Français sous le seuil de pauvreté en 2022 est estimé à près de 12 millions, soit 18,46% de la population française. Cependant, comme le souligne le site spécialisé dans la finance, il ne s’agit pas d’une statistique officielle de l’INSEE. Les derniers chiffres publiés par l’institut ne datent que de l’année 2018. Evidemment, avec la crise sanitaire, les nombreux confinements ayant conduit à l’arrêt brutal des activités économiques. Situation aggravée par l’augmentation des prix des matières premières notamment le gaz et le pétrole du fait de la guerre en Ukraine qui est entrée dans son sixième mois, le nombre de pauvres devrait augmenter en France. La même année, ( 2018), on comptabilisait 9,3 millions de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, soit 1063€ par mois. Le taux de pauvreté quant à lui s’établit à 14,8%, il s’accroit donc de 0,7 point sur un an. Tandis que l’intensité de la pauvreté est stable à 19,6 toujours en 2018.

De plus, selon le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), la crise sanitaire a fait basculer certains Français sous le seuil de pauvreté : 18.46 % de la population française, soit 12 millions de personnes, vivraient sous ce niveau en 2021. D’après le CNLE, le premier confinement a notamment conduit à une augmentation de 45 % des personnes aidées par le Secours populaire.

En France, pour l’année 2018, ( Pauvreté 2022 : combien de Français pauvres en 2022 ? - Guide épargne (francetransactions.com) on dit qu’une personne est pauvre lorsque celle-ci doit vivre avec moins de 1026€ par mois, qui est le seuil de pauvreté. Selon les données, il y a 14 personnes sur 100 qui sont sous ce seuil. Là encore, ce sont les jeunes qui sont le plus touchés. Toujours en 2018, un jeune de 18 ans sur cinq à des problèmes pour se loger, se soigner ou pour tout simplement bien manger. Du côté des adultes, sans surprise, les plus concernés sont les parents qui élèvent seuls leurs enfants, donc comprenez, les familles monoparentales, ainsi donc, ce sont les femmes seules avec enfant(s)qui seraient le plus exposées à la précarité. La même année, la France comptaient environ deux millions de travailleurs pauvres. Ce qui signifie qu’ils ont un travail, mais, ils ne gagnent pas suffisamment pour parvenir à payer leur loyer ou pour acheter ce dont ils ont besoin. Travailler ne suffit pas à sortir de la misère et beaucoup peinent à finir le mois.

Rien qu’en 2020, comme le précise le site France Transactions, le nombre de demandes d’allocations type RSA a grimpé de +14% depuis mi-2020 par rapport à l’année précédente, où le nombre de bénéficiaires du RSA s’établissait à 1,87 millions. Deux ans après, ce chiffre pourrait donc être reconsidéré, tant les demandes ont explosé. Du côté des associations d’aides aux plus démunis, là aussi, on tire la sonnette d’alarme. Pendant les deux mois du confinement, 1 270 000 personnes ont sollicité l’aide du Secours populaire dans ses permanences d’accueil à travers la France, contre 3,3 millions sur toute l’année 2019. Selon l’association, parmi ces demandeurs, 45% étaient jusque-là inconnus de leurs registres.

En 2022, le niveau médian a été quand même élevé. De ce fait, pour l’année en cours, est considérée comme pauvre, une personne dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1102€ par mois. En effet, au 1er janvier 2022, le SMIC a été revalorisé, suite à l’accélération de l’inflation en novembre ( 2,8% sur un an). Le SMIC brut horaire est désormais à 10,57€ de l’heure, soit une augmentation de 0,9%. Sur la base d’un contrat de 35h., son montant mensuel est donc de 1603,12€, soit un montant net de 1269€ alors que pour 2021, il était de 1258€ net. Malgré la revalorisation du salaire moyen, nombreux sont les français qui peinent à boucler les fins de mois correctement.

Selon le site Moneyvox ( Un travailleur indépendant sur 10 vit sous le seuil de pauvreté (moneyvox.fr) relatant la dernière enquête de l’INSEE, un travailleur indépendant (exploitants agricoles, électriciens, restaurateurs, coiffeurs, pharmaciens, avocats ou encore artistes etc) sur dix gagne en moyenne la moitié de cette somme. Soit un niveau de revenu annuel sous le seuil de pauvreté pour 10% des trois millions de personnes qui exercent une activité économique en étant à leur propre compte en France. Ce qui fait que 27% des indépendants ont un revenu inférieur à la moitié du SMIC annuel, mais la moitié bénéficie du salaire de leur conjoint(e) ou de prestations sociales complémentaires. Avec l’augmentation du SMIC, en Franc, on est considéré comme pauvre si nos revenus sont inférieurs à 1102€ par mois. Ce montant équivaut à 60% du revenu mensuel médian des Français. Entre 2018 et 2019, ce seuil de pauvreté a augmenté de 28€. D’après l’INSEE, le revenu médian en 2019 est de 3857€ par mois pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans, (on parle alors en revenu disponible, soit l'ensemble des revenus à la disposition du ménage pour consommer et épargner, après avoir payé les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, CSG...).

Chômage et pauvreté, les Outremers parents toujours les parents pauvres de la France Républicaine.

Pour la carte postale, les Départements d'Outremer sont avant tout des endroits où il fait bon vivre, avec un soleil qui brille toute l'année, des plages de sables fins sur lesquelles, la dégustation des Ti-Punch ou de l'eau de coco est possible, le tout, les pieds dans une eau cristalline à 28°c. Une image véhiculée par les médias nationaux à travers les journaux télévisés nationaux pour donner l'envie de découvrir ces petits bouts de France disséminés aux quatre coins du Monde. Parmi les autres stéréotypes, il y a notamment, l'amabilité et l'accueil chaleureux de ces populations. Ce qui donne un aspect convivial au séjour touristique.

Autant d’éléments qui font des territoires ultramarins français, des destinations de plus en plus privilégiées pour les hexagonaux désireux fuir la grisaille et le froid ou tout simplement s’ils sont en quête de paix et de sérénité le temps d’un séjour au soleil.

Pourtant, loin de ces clichés, la vie sous les tropiques est loin d'être de tout repos. Elle est même plus difficile que pour le reste du territoire français hexagonal. En effet, entre un chômage bien plus important que dans l’Hexagone. Le tout couplé par un coût de la vie très élevé avec des salaires inférieurs à ceux perçus par les ouvriers ou les cadres hexagonaux. Autant dire que la situation ne profite qu’à un petit nombre de privilégiés. Bien souvent, employés de la fonction publique ou encore à une frange partie des hexagonaux, qui au passage sont de plus en plus nombreux à s’installer dans les Outremers pour jouir d’une situation financière plus confortable. Cependant, pour les habitants de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et encore plus de Mayotte, la vie est même très difficile. Désormais, vivre au soleil est une place qui se mérite. Certains parlent même d’une chance, mais à quel prix ?

Selon le rapport de l'INSEE daté du 1er Juillet 2020, en 2017 les habitants des Départements d'Outre-mer ( DOM) ont globalement un niveau de vie plus faible que dans l'Hexagone et les inégalités sont plus marquées, en particulier en Guyane et bien plus encore à Mayotte. Le taux de pauvreté monétaire ( seuil à 60%) des DOM est deux à cinq fois plus élevé qu'en France Hexagonale. Les chômeurs, les personnes non diplômées, les jeunes et les familles monoparentales sont les plus touchés par la pauvreté. La proportion des prestations sociales dans le revenu des ménages est sensiblement plus forte qu'en France Hexagonale. Analyse par département.

Les premières victimes de ces politiques sociales désastreuses sont avant tout les jeunes, qui faute de trouver un travail correct chez eux, quittent leurs familles et leurs régions natales pour la France Hexagonale ou à opter pour d’autres pays plus attractifs parmi lesquels le Canada, (principalement sa région francophone du Québec) qui s'impose depuis deux décennies comme le nouvel eldorado des jeunes antillo-guyanais et plus largement des jeunes ultramarins. Pourtant, nul ne va sans dire que tout ultramarin qui se respecte, s’il y a bien une chose que l’on déteste : c’est le fait de quitter notre famille, nos amis et nos petits bouts de paradis. Sans mentir, nous avons tous en tête, les larmes, les cris de nos proches à l’aéroport lorsque l’on annonce l’embarquement. Ainsi, que l’on soit de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane-Française, de l’île de La Réunion etc, nous avons tous connu, ce sentiment de tristesse mais, malheureusement, nous y sommes contraints. Il faut dire qu’à la différence des hexagonaux qui sont plus aventuriers et qui n’hésitent pas à quitter le foyer familial pour s’installer sous des latitudes plus clémentes, l’antillais mais plus spécifiquement l’ultramarin est profondément attaché à sa terre natale, sa famille et sa culture.

Pour celles et ceux qui ont fait le choix de rester, ils doivent jongler entre le manque de perspectives économiques, le chômage chronique, une vie chère qui ne fait que s’accroître. Une situation dénoncée depuis 2009 par les syndicats, les associations d’aide au plus démunis et autres porte-parole de la société civile des outremers. N’oublions pas les nombreux rapports interministériels, parlementaires sur la question du coût de la vie, du chômage, du vieillissement de la population ultramarine, des difficultés à faire revenir la jeunesse chez elle. Conséquence, dans l'ensemble des territoires ultramarins, le taux de pauvreté est supérieur à celui de l'Hexagone.

Toutefois, c’est bien dans les territoires ultramarins que la pauvreté est bien plus marquante. Loin de nous l’idée de mettre l’étiquette de “ territoires pauvres “ de la République. Pourtant, la réalité est bien là. Les Outremers sont des territoires où le taux de pauvreté est bien plus important que dans l’Hexagone. C’est en tout cas, ce que révèle le nouveau rapport de l’INSEE, dont certaines lignes ont été relayées par les grands médias locaux. Selon l’institut national des sondages, “ près de 18% des français en grande pauvreté, résident dans les DROM (départements et régions d’Outre-mer),” alors que ces territoires ne représentent que 3% de la population française. Toutefois, la situation diffère d’un territoire ultramarin à un autre. Analyse.

Guadeloupe :

12% des Guadeloupéens en situation de pauvreté en 2018 :

En 2009, à l’appel de l’intersyndicale constituée d’une quarantaine de syndicats, d’associations culturelles, les Guadeloupéens(nes) ont défilé par dizaines de milliers à travers les rues des principales villes de l’archipel pour dénoncer la vie chère, la pauvreté qui était déjà à cette époque, importante, mais aussi, les problèmes de chômage touchant principalement les jeunes. Treize ans après ces manifestations historiques, force est de constater que la situation n’a guère changé. Les écarts entre l’archipel et la France hexagonale semblent se creuser. Selon la récente enquête de l’institut national des sondages, en Guadeloupe, 34% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1010€ par mois. En comparaison, ce taux s’élève en France Hexagonale à 14%. Par ailleurs, toujours selon l’institut des sondages, deux Guadeloupéens sur cinq sont en situation de privation matérielle et sociale, c’est trois plus que dans l’Hexagone. Ces restrictions concernent le logement, l’habillement, les loisirs et d’autres besoins, parmi lesquels l’accès à internet au domicile ou la possession d’une voiture. Néanmoins, certains Guadeloupéens subissent une pauvreté plus intense et sont en situation de grande pauvreté. Grâce à l’INSEE, nous apprenons que 12% de la population est en situation de très grande pauvreté pour l’année 2018, soit 45 700 personnes. Pour rappel, la population Guadeloupéenne est estimée à 395 000 habitants.

Dans son étude, l’INSEE précise que l’accès à l’emploi protège de la grande pauvreté. Le travail est même une barrière contre les formes sévères de pauvreté pour toutes les catégories socio-professionnelles. Or, comme nous l’avons à plusieurs reprises évoqué, en Guadeloupe comme dans le reste de l’Outremer français, le chômage est bien plus élevé que dans l’Hexagone. De plus, toujours selon l’organisme spécialisé dans les sondages C’est ainsi que l’on apprend que les ouvriers et les employés sont plus souvent en situation de grande pauvreté, cela représente 9% des employés et 13% des ouvriers. La raison qui fait qu’ils flirtent à un moment donner avec la pauvreté réside dans le fait qu’ils vivent plus souvent des périodes de chômage. Ainsi, 23% d’entre eux sont au chômage en 2018 contre seulement 3% des cadres et 11% des professions intermédiaires. Autre raison est que tout simplement, les ouvriers et les employés sont plus souvent concernés par le temps partiel et le fractionnement de l’emploi. Ils alternent les périodes d’emploi et de chômage ou d’inactivité, intérim de courte durée) ce qui conduit, à des revenus faibles. Ils tombent donc plus facilement dans la grande pauvreté suite à la perte d’un emploi.

L’autre frange de la population touchée par la pauvreté, les retraités et les personnes inactives, les chômeurs. 11% des retraités et 20% des inactifs vivent en situation de grande pauvreté. 26% des chômeurs sont en situation de grande pauvreté. En 2018, selon l’INSEE, 160 700 personnes sont inactives, ce qui équivaut à la moitié de la population en âge de travailler et 72 900 Guadeloupéens sont retraités.

Tout comme dans le reste du territoire Hexagonal, les plus touchés par la pauvreté sont les familles monoparentales, notamment les femmes qui élèvent seules leurs enfants et ces enfants vivent dans une grande pauvreté. Selon l’enquête de l’INSEE, 17% des Guadeloupéens sont en situation de grande pauvreté. Par ailleurs, toujours en Guadeloupe, 44 500 enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille monoparentale, soit la moitié des enfants guadeloupéens. C’est donc un tiers des personnes en grande pauvreté en Guadeloupe vivent dans une famille monoparentale. A prendre en compte également, les personnes vivant seules, qui subissent plus souvent des privations sévères, soit 20% d’entre elles subissent cette pauvreté. A l’inverse, les couples sont relativement épargnés. L’INSEE estime que seulement 4% des couples avec enfant(s) et 8% des couples sans enfants sont touchés par la grande pauvreté.

Toute cette pauvreté, entraine donc des privations. Sur ce point, l’organisme d’Etat souligne que 79% des Guadeloupéens en situation de grande pauvreté subissent au moins une de ces privations physiologiques :le fait de ne pas pouvoir manger un repas protéiné (contenant de la viande, du poisson ou un substitut végétal) tous les deux jours, de ne pouvoir acheter deux bonnes paires de chaussures neuves, ni pouvoir remplacer ses vêtements par des vêtements neufs. 42 % des Guadeloupéens en situation de grande pauvreté renoncent au repas protéiné tous les deux jours. De fait, en Guadeloupe, les dépenses alimentaires pèsent dans le budget des plus modestes : pour les 20 % les plus modestes, ces dépenses représentent 20 % du budget en 2017, contre 12 % pour les 20 % les plus aisés. Le niveau des prix de l'alimentaire est 33 % plus élevé en Guadeloupe qu'en France métropolitaine en 2015.

Autre privation, celle incluant le fait de ne pas posséder une voiture personnelle pour raison financière et ne pas être en mesure de maintenir une température adéquate dans le logement et d’avoir des impayés d’emprunt, de loyer ou de facture. En 2018, 94 % des Guadeloupéens en situation de grande pauvreté sont privés d’au moins une privation de sécurité. En particulier, 30 % des Guadeloupéens en grande pauvreté ne disposent pas d’une voiture pour raison financière. Si cette privation est moins répandue qu’en France métropolitaine où elle touche 40 % des personnes en grande pauvreté, plus qu’en métropole, le transport revêt un enjeu majeur sur le territoire. A la différence des autres régions hexagonales, posséder un véhicule est indispensable en Guadeloupe et plus largement aux Antilles-Guyane pour intégrer le monde professionnel et l’absence de véhicule apparaît comme un obstacle majeur pour intégrer le monde du travail et donc sortir de la grande pauvreté. De plus, 72 % des Guadeloupéens en grande pauvreté ont dû faire face aussi à des impayés dans l’année.

La privation matérielle concerne 28% des Guadeloupéens, ce qui équivaut à un Guadeloupéen sur dix qui subit au moins sept privations mais dispose néanmoins d’un niveau de vie supérieur à 50% du revenu médian (en France Hexagonale c’est une personne sur vingt). Leur condition de vie est similaire aux Guadeloupéens en situation de grande pauvreté. Ainsi, le revenu des personnes subissant sept privations serait en priorité utilisé dans l’achat d’une voiture. Comme les personnes en grande pauvreté, 89 % d’entre elles ne peuvent dépenser une petite somme d’argent sans consulter personne, 45 % n’ont pas au moins deux bonnes paires de chaussure et 69 % ont eu des retards de paiement. Par ailleurs, 80 % d’entre elles estiment leur situation financière difficile.

En Guadeloupe, 18 % de la population vit en privation monétaire sévère sans toutefois souffrir de privations matérielles et sociales sévères (4,6 % en France métropolitaine). L’essentiel d’entre elles (94 %) est confronté au moins à une des trois privations les plus répandues en Guadeloupe. Ils sont ainsi 86 % à ne pas pouvoir faire face à des dépenses imprévues, 74 % à ne pas pouvoir se payer de vacances et 68 % à ne pas pouvoir remplacer des meubles usagers.

En revanche, seulement 20 % des Guadeloupéens en pauvreté monétaire sévère seule subissent au moins une privation relevant d’un besoin physiologique et 51 % d’au moins une privation de sécurité. Enfin, 47 % d’entre eux sont touchés par une privation de loisirs.

Conséquences, en l’espace de cinq ans, la Guadeloupe a perdu 10 000 habitants passant de 404 600 habitants en 2011 à 397 000 habitants en 2017. Désormais, l’archipel compte environ 394 100 habitants en 2018 soit une baisse de 3000 habitants en moins d’une année.

Martinique :

Un Martiniquais sur dix en situation de grande pauvreté en 2018

Tout comme son île sœur, la Guadeloupe, l’île de la Martinique a été secouée par les grandes manifestations sociales de 2009, débutée en Février de cette même année. Treize ans après ces manifestations historiques, l’île aux fleurs est elle aussi confrontée à des difficultés structurelles avec notamment une pauvreté bien plus grande que dans l’Hexagone. Selon la récente étude de l’INSEE, en 2018, en Martinique, 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avoir moins de 1010€ par mois. Ce taux est deux fois plus élevé qu’en France Hexagonale. Par ailleurs, deux Martiniquais sur cinq sont en situation de privation matérielle et sociale, soit près de trois fois plus que dans l’Hexagone.

A la Martinique, un habitant sur dix vit en situation de grande pauvreté. Soit 10,5% de la population ce qui équivaut à 38 700 personnes. La grande pauvreté est cinq fois plus élevée qu’en France Hexagonale, où elle est estimée à 2,1%. Ainsi, les Martiniquais sont plus fréquemment touchés par des situations de grande pauvreté, alors qu’ils sont déjà bien plus souvent concernés par l’une des deux formes de pauvreté, qu’elle soit monétaire ou en condition de vie. Par ailleurs, les Martiniquais en situation de grande pauvreté le ressentent fortement sur le plan financier : ainsi, 81% d’entre eux jugent leur situation financière difficile, certains s’endettent pour finir les fins de mois. Selon l’INSEE, les autres estiment devoir faire attention.

Comme pour le reste des territoires ultramarins, la Martinique, région “sinistrée “ connaît un fort chômage qui est aussi l’un des plus forts de France, avec 18% de la population active en situation de chômage dont les principaux concernés sont les jeunes. 149 700 personnes sont inactives, soit la moitié de la population en âge de travailler. En effet, 40% des jeunes entre 15 et 24 ans sont au chômage, ce qui entraîne donc un fort taux de pauvreté. Tout comme, l’institut l’écrivait dans son analyse de la pauvreté pour la Guadeloupe, être en emploi protège de la grande pauvreté et donc, seuls 4% des actifs occupés (42% de la population en âge de travailler) sont en situation de grande pauvreté en Martinique. Tandis que 22% des chômeurs subissent cette situation. On peut donc dire qu’être en emploi est une barrière contre les formes sévères de pauvreté pour toutes les catégories socio-professionnelles, ( techniciens, ouvriers ou employés quand ils sont en emploi). Cependant, comme le souligne l’INSEE, les ouvriers et les employés sont plus souvent en situation de grande pauvreté soit 9% d’entre eux.

Enfin les jeunes de moins de 30 ans sont plus impactés par la grande pauvreté que les autres tranches d’âge (14 % contre 10 % des seniors de plus de 65 ans et 9 % des 30-64 ans). En effet, les jeunes sont davantage confrontés au chômage (36 %) et ils sont plus présents dans les emplois précaires.

Evidemment qui dit pauvreté, dit privation. Selon l’INSEE, en 2018, 80% des Martiniquais(es) en situation de grande pauvreté subissent au moins une de ces privations physiologiques, comprenez : le fait de ne pas pouvoir manger un repas protéiné contenant de la viande, du poisson, ou un substitut végétal, tous les deux jours, ou ne pas pouvoir acheter deux bonnes paires de chaussures neuves, ni pouvoir remplacer ses vêtements usagés par des vêtements neufs. Quand on sait que les dépenses alimentaires pèsent dans le budget des plus modestes. Il représente 20% du budget pour les 20% des ménages martiniquais les plus modestes, contre 14% pour les 20% les plus aisés. Pour rappel, les prix sont beaucoup plus chers que ceux de l’Hexagone (38% plus élevé en Martinique qu’en France Hexagonale selon les chiffres de 2015).

D’autre part, la situation de pauvreté empêche l’acquisition d’une voiture personnelle. Ainsi, en 2018, 92% des Martiniquais en situation de grande pauvreté sont privés d’au moins une privation de sécurité. Par exemple, 34% des Martiniquais en grande pauvreté sont dans l’incapacité d’acheter une voiture pour des raisons financières. D’autant plus que, les trois quarts, soit 74% des Martiniquais(es) en situation de grande pauvreté ont dû faire face à des impayés dans l’année. Les dépenses liées à au logement ou aux communications pèsent fortement dans le budget des ménages. Selon l’INSEE, elles représentent un tiers du budget en Martinique.

En situation de grande pauvreté, les loisirs payants leurs sont inaccessibles. Selon les sondages de l’INSEE, 91% des personnes en situation de grande pauvreté n’ont pas d’argent personnel à dépenser, tandis que 88% ne pratiquent pas de loisirs payants. Même les choses les plus banales comme l’accès à internet, leur est difficile alors qu’avoir internet devient un élément indispensable pour les démarches administratives ou la recherche d’un emploi. Néanmoins, seuls 26% des Martiniquais n’ont pas accès à internet. Autant dire que les autres se forcent financièrement pour avoir ce bien de nécessité. Parmi les autres loisirs que beaucoup ne peuvent plus se permettre : sortir et se retrouver autour d’un verre. Ainsi, 61% des Martiniquais(es) en situation de grande pauvreté ne peuvent se le permettre.

Toujours sur la question des privations, il semblerait qu’un quart ( 27%) des habitants de la Martinique sont en situation de privation de matérielle ou monétaire sévère. L’INSEE affirme que 17% de la population vit en privation monétaire sévère sans souffrir de privations matérielles et sociales, (4,6% dans l’Hexagone) Ces personnes pauvres subissent en moyenne seulement quatre privations. Néanmoins, la majorité (94 %) d’entre eux est confronté au moins à une des trois privations les plus répandues en Martinique. Ils sont ainsi 81 % à ne pas pouvoir faire face à des dépenses imprévues, 76 % à ne pas pouvoir se payer de vacances et 67 % à ne pas pouvoir remplacer des meubles usagers.

En revanche, seulement 17 % des Martiniquais en pauvreté monétaire sévère seule subissent au moins une privation relevant d’un besoin physiologique et 55 % d’au moins une privation de sécurité. Enfin, 54 % d’entre eux sont touchés par une privation de loisirs.

Parmi la population touchée par la pauvreté monétaire sévère seule, les personnes seules et familles monoparentales sont surreprésentées. Comme on s’en doutait, les personnes en couple, les actifs, ceux et celles ayant un travail sont épargnés par la pauvreté monétaire. Selon les statistiques de l’INSEE, 82% des couples sans enfants et 77% des couples avec enfants sont épargnés par la pauvreté et la privation. En ce qui concerne les actifs, 81% d’entre eux ne sont pas concernés par la pauvreté monétaire et matérielle sévère, contre 34% des chômeurs et 64% des retraités. Toutefois, comme le souligne l’institut des sondages, les situations sont diverses, car alors que 25% d’entre eux estiment avoir une situation financière convenable, 47% déclarent eux, devoir faire attention pour finir les fins de mois.

Guyane :

En Guyane, 70% de la population est pauvre.

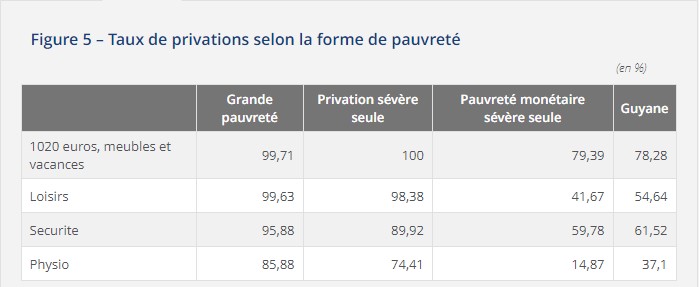

Plus grande région de France, ancrée dans le sud du continent américain, la Guyane est malheureusement la région la plus pauvre de France. Des quatre départements d’Outre-mer qui sont dans l’étude de l’INSEE, la Guyane présente les indicateurs les plus critiques : près de 70% de la population y est pauvre, alors qu’en France Hexagonale, seuls 20% de la population est pauvre et la moitié des foyers est en grande pauvreté vit avec moins de 470€ par mois.

Selon les données de l’INSEE datées de 2017. En Guyane, 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1010€ par mois. En comparaison, ce taux s’élève à 14% dans l’Hexagone.

Aussi, selon l’institut, 29% de la population est en situation de très grande pauvreté, soit quatorze fois plus qu’en France Hexagonale avec 2,1%. Pour rappel, la grande pauvreté concerne 10% de la population de la Martinique, 12% pour la Guadeloupe et elle touche 14% des réunionnais, tandis qu’en France Hexagone, elle concerne 2,4% de la population. Selon les sondages de l’institut, 90% d’entre eux jugent leur situation financière difficile et sont obligés de s’endetter, pour finir le mois.

A l’image des autres territoires ultramarins ou hexagonaux, avoir un emploi en Guyane, permet de protéger de la grande pauvreté. Selon les données recueillies, 8% des actifs occupés sont en situation de grande pauvreté en Guyane, tandis que 43% des chômeurs subissent cette situation. Le taux de pauvreté élevé en Guyane s’explique par le manque d’activité, donc le manque d’emploi. En 2018, le taux de chômage était évalué à 19%. De plus, entre emploi et chômage, le sous-emploi concerne 9% des actifs occupés en Guyane pour l’année 2018. Cependant, les ouvriers et les employés qui ont un emploi ou non sont plus souvent en situation de grande pauvreté que les cadres ou les socio-professionnels. Selon les données de l’Institut National des Sondages, 14% des employés et 23% des ouvriers sont en grande pauvreté. Ces deux dernières catégories vivent des périodes de chômage plus longue que les autres cadres. 23% des ouvriers et des employés sont au chômage en 2018 tandis que seulement 3% des cadres et 11% des professions dites intermédiaires le sont. Autres catégories touchées par la grande pauvreté, les retraités ( 15%) soit 13 000 Guyanais retraités et 42% des personnes inactives ce qui équivaut à 87 700 personnes inactives en situation de grande pauvreté, soit 46% de la population en âge de travailler.

Terre de métissage, carrefour de civilisations et terre d’immigration, en Guyane, les deux tiers de la population en situation de grade pauvreté sont des étrangers. Selon le dernier recensement, en 2018, 36% de la population est étrangère en Guyane.

Autre spécificité de la plus grande région de France, la présence de ménages dits complexes. Il faut comprendre les ménages qui comportent plusieurs familles, plusieurs générations etc). Malheureusement, ces familles sont les plus touchées par la pauvreté. Selon l’INSEE, 42% d’entre eux sont concernés par la grande pauvreté. Près de la moitié des personnes en situation de grande pauvreté vit dans un ménage complexe. En Guyane, les familles, monoparentales sont aussi très nombreuses voire plus nombreuses que dans l’Hexagone ou dans les autres territoires d’Outremer. Ainsi, 32% des guyanais vivant dans un foyer monoparental, sont en situation de grande pauvreté et on recense 51 300 enfants qui vivent dans une famille monoparentale. Toutefois, sont épargnés les couples sans enfants et les personnes vivant seules. L’INSEE estime que 13% des des couples sans enfants sont en situation de grande pauvreté et 14% des personnes seules le sont.

En Guyane même constat que pour la Guadeloupe ou la Martinique, la pauvreté entraîne des privations d’autres physiologiques. Ainsi, 86% des Guyanais en situation de grande pauvreté subissent au moins une de ces privations physiologiques mais comme le souligne l’institut de sondages, 43 % des Guyanais en situation de grande pauvreté renoncent au repas protéiné tous les deux jours. De fait, en Guyane, les dépenses alimentaires pèsent dans le budget des plus pauvres : pour les 20 % les plus modestes, ces dépenses représentent 21 % du budget en 2017, contre 12 % pour les 20 % les plus aisés, d’autant plus que, en Guyane le coup de la vie est bien plus élevé que dans l’Hexagone, selon les estimations de 2015, le niveau des prix de l’alimentaire est 34% plus élevé en Guyane que dans l’Hexagone.

Parmi les nombreuses privations qui affectent les Guyanais, il y a bien entendu la non possibilité d’acquérir une voiture personnelle. Or, en Guyane comme dans le reste de l’Outremer, avoir une voiture favorise l’insertion professionnelle. 64% des Guyanais en situation de grande pauvreté ne disposent pas d’une voiture pour raison financière. C’est bien plus qu’aux Antilles-Françaises. Selon les statistiques INSEE, en 2018, 96% des Guyanais en situation de grande pauvreté subissent au moins une privation de sécurité.

La grande pauvreté entraîne bien évidemment des privations matérielles et monétaires sévères. 31% des Guyanais sont en privation matérielle ou monétaire sévère. En Guyane, il est dit que 23 % de la population vit en privation monétaire sévère sans toutefois souffrir de privations matérielles et sociales sévères (4,6 % en France métropolitaine).

Dans une moindre mesure, 54 % des couples avec enfants et 55 % des personnes seules sont épargnés des formes sévères de pauvreté. Parmi les actifs occupés, 74 % ne sont pas touchés par la pauvreté monétaire et matérielle sévère, contre 14 % des chômeurs. Cependant, les conditions de vie des Guyanais épargnés de la pauvreté sévère est hétérogène. Elle recouvre des situations diverses : par exemple, 35 % d’entre eux estiment avoir une situation financière convenable mais 27 % déclarent devoir faire attention pour finir les fins de mois et 28 % s’estiment en difficulté financière.

La Réunion

L’île de La Réunion n’est pas épargnée par la pauvreté et le chômage. Tout comme les autres d’Outremer, l’île française de l’Océan Indien est elle aussi une région sinistrée, avec un fort taux de chômage estimé à 18,40 % contre 19,40% en 2020 et 20,50% en 2019 mais reste tout de même l’un des plus élevés de France. A elle seule, l’île de La Réunion compte plus de la moitié des chômeurs inscrits à Pôle Emploi dans les Départements d’Outre-mer.

Conséquence, là aussi, la pauvreté est bien plus forte et présente que dans l’Hexagone. Selon l’INSEE, en 2018, trois Réunionnais(es) sur dix sont touchés(ées) par ces deux formes de pauvreté. La moitié de ces personnes sont concernées par la grande pauvreté : 120 000 personnes subissent ainsi une pauvreté monétaire plus intense et des privations sévères. Le cumul des pauvretés est cinq fois plus fréquent à La Réunion qu’en France métropolitaine et un peu plus qu’aux Antilles.

Par ailleurs, 1,5 Réunionnais sur 10, est pauvre monétairement mais pas au sens de la privation matérielle et sociale. Elle réussit davantage à équilibrer son budget en limitant ses dépenses. Tandis qu’un habitant sur dix est en privation matérielle et sociale malgré un niveau de vie supérieur au seuil de pauvreté monétaire.

A La Réunion, 16% de la population qui cumule les deux formes de pauvreté a malgré tout un emploi. Ainsi comme aux Antilles et en Guyane, avoir un emploi préserve de la grande pauvreté. Cependant, selon le sondage mené par l’INSEE, 59% de la population cumulant les deux formes de pauvreté a des difficultés à équilibrer son budget, cela est sans doute dû au coût de la vie bien plus important que dans l’Hexagone ou que dans les Outremers. La pauvreté au sens monétaire touche 26% de la population et 18% de la population pauvre toujours au sens monétaire a des difficultés à équilibrer son budget.

Parents pauvres de la République, les plus anciennes colonies de l'ancien Empire colonial français, devenues depuis 1947 des Régions et des Départements peinent à trouver un sens à leur avenir qui se veut pourtant dans la République. Cependant, la France est-elle réellement à l'écoute des plaintes de ses enfants. Pas sûr. Terres en ébullition où la moindre étincelle peut embraser les sociétés, l'histoire contemporaine parle d'elle-même. Face à tant de frustration, ils sont de plus en plus nombreux, notamment aux Antilles-Guyane à parler de l'autonomie politique voire de l'indépendance comme solution aux malheurs de ces peuples lésés par l'histoire. Néanmoins comment avoir des avancées politiques quand l'Etat est le deuxième employeurs par le biais des collectivités territoriales ? Un travail de réflexion doit être mené. Une chose est sure, l'avenir de ces terres ancienne de souffrance, aujourd'hui de farniente pour des milliers de touristes, appartient à ces peuples.

Commentaires