La Réunion et ses musées.

- ALS

- 5 nov. 2017

- 10 min de lecture

Dès que l'on évoque La Réunion, on pense aux plages, aux paysages luxuriants aux volcans, aux pistes en forêt où les passionnés de randonnée s'y aventurent. Cependant, La Réunion c'est plusieurs cultures qui se cotoient fruit d'un mélange ethnique et culturel. Si vous visitez l'île, rendez vous dans les différents musées qui vous conteront cette histoire métissée.

Dans la continuité de notre précédent article sur les différents paysages à visiter à La Réunion, ce présent article a pour but de parler des différents musées de l'île car, La Réunion c'est plusieurs cultures qui se cotoient fruit d'un mélange ethnique et culturel. Vous êtes de passage sur l'île ? Un conseil, rendez vous dans les différents musées qui vous conteront cette histoire métissée.

Parmi les musées que compte La Réunion, il y a :

1) La Cité du Volcan :

Créée en 1992 mais rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Elle est installée à Bourg-Murat, village de la Plaine des Cafres situé dans les Hauts de la commune du Tampon. La Cité du Volcan propose des expositions permanentes sur les différents volcans du monde et en particulier sur le Piton de la Fournaise. L'équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs.Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion. Cette muséographie d’immersion est obtenue par l’utilisation de nombreux dispositifs innovants et interactifs tels que la projection holographique, la réalité augmentée, les surfaces «multitouch» grand format, les ambiances sonores et visuelles… L'ensemble de ces procédés technologiques place le visiteur dans des conditions reproduisant certaines caractéristiques des volcans et lui permet d’éprouver des sensations et de vivre pleinement le propos de l’exposition.

2) Musée des musiques et instruments de l'Océan Indien :

Le musée des musiques et Instruments de l'Océan Indien oaussi nommé Maison Morange est situé à Hell-Bourg, un îlet de la commune de Salazie, sur l'île de La Réunion, dans le sud-ouest de l'océan Indien. Inauguré le 5 novembre 2015 dans l'ancienne demeure d'Henri Morange, le musée, riche d'une collection de 1 500 instrumentstraditionnels, présente plus de 400 instruments. Cette collection a été rassemblée par deux passionnés, Robert Fonlupt et François Ménard, pendant un demi-siècle de par le monde. Le couloir organologique offrira aux plus jeunes une approche pédagogique sur la classification des instruments.Au fil de la visite des espaces thématiques (Afrique, Inde, Chine, Madagascar) et des expériences sonores et multimédia, La Maison Morange propose de voyager à travers la culture Réunionnaise en vibrant aux sons des peuples présents dans l’océan Indie. Chaque billet est accompagné d’un audio-guide gratuit afin de découvrir les sons des instruments et de profiter des ambiances sonores des bornes vidéos interactives, au fil de la visite.

3) Musée de Villèle

Frisson garanti, le Musée de Villèle, situé dans les hauteurs de Saint-Paul en un lieu-dit appelé Villèle créé en 1974 par le Conseil Départemental de la Réunion a été inauguré en 1976. Le domaine évoque la prospérité d’une famille créole qui a marqué l’histoire de La Réunion aux 18e et 19e siècles. La propriété constituait l’un des plus grands patrimoines fonciers de l’île et se développait principalement entre les ravines de Saint-Gilles et l’Hermitage. Ancienne demeure de Madame Desbassayns, grand propriétaire terrien et esclavagiste extrèmement sévère à l'époque où La Réunion s'appelait encore Bourbon et n'était qu'une colonie française.

Le musée représente aujourd’hui un vaste ensemble architectural très diversifié. Dans la maison de maître, au rez-de-chaussée, des meubles et objets d’art décoratif restituent le cadre de vie de cette riche famille bourgeoise ayant vécu sur la propriété durant plus de cent quatre-vingt ans. Deux dynasties s’y sont succédées, les Panon Desbassayns durant la première moitié du XIXème siècle et leurs descendants, les Villèle jusqu’en 1973. Des collections permanentes sont réparties dans les sept pièces du premier niveau, estampes, gravures et lithographies qui représentent des cartes géographiques anciennes, des portraits, des paysages ou des scènes de vie et constituent autant de repères iconographiques aidant à une meilleure compréhension du développement de l’île Bourbon marqué par l’histoire de la servitude (esclaves et engagés). L’étage présente ponctuellement des expositions temporaires variées, à caractère historique ou artistique, conçues afin de mieux comprendre ou d’expliciter la complexité et la richesse de l’histoire de La Réunion dont l’identité plurielle est forgée d’apports culturels variés issus d’Europe, d’Afrique et d’Asie. L’hôpital restauré en 1996, livre les noms de quelques uns des nombreux esclaves ayant travaillé sur le domaine en 1824.

Au Sud du domaine, s’impose encore une usine à sucre, édifiée entre les années 1825 et 1827 et dont l’activité s’est poursuivie jusqu’en 1920.

4) Musée Léon Dierx :

Amoureux de vieux tableaux, passionnés d'art ancien ? Il vous faut visiter le Musée Léon Dierx, situé dans la rue de Paris à Saint-Denis. Le musée a évidemment une histoire : Dès le milieu du XIXe siècle, l’élite intellectuelle et politique de La Réunion réclame la création d’un musée consacré, selon la formule de l’époque, aux « Beaux-Arts ». Il faut attendre le début du XXe siècle pour assister à sa naissance, grâce à l’action de deux créoles, amis d’enfance, Georges Athénas et Aimé Merlo, connus en littérature sous le pseudonyme littéraire de Marius-Ary Leblond. Ils reçoivent dans leur démarche le soutien du Conseil général de La Réunion qui affecte au projet l’ancienne résidence des évêques de Saint-Denis. Le 12 novembre 1912, le public découvre le nouveau musée, le second créé à La Réunion après le Muséum d’Histoire naturelle. Il porte depuis sa création le nom de Léon Dierx, poète, peintre et sculpteur réunionnais. Lors de sa création, les collections du musée sont installées dans une ancienne maison d’habitation, bâtie vers 1843. Située le long de la rue de Paris, artère la plus prestigieuse de Saint-Denis, elle se distingue par sa façade originale en pierre qui masque un bâtiment construit en bois. Construite par les frères Fraixe, architectes, pour Gustave Manès, notable de la colonie, la demeure figure parmi les édifices les plus remarquables de Saint-Denis, au point d’être dessinée par Louis Antoine Roussin dès 1847. En 1860, elle devient la propriété du Conseil général qui la met à disposition des évêques de la colonie. L’évêché quitte les lieux en 1911. De 1912 aux années 1950, le musée ne subit aucune modification : les administrateurs du musée se contentent de procéder à des réparations urgentes ou à des travaux d’entretient. Au début des années 1960, un projet de reconstruction est élaboré par les architectes Jean Hébrard et Daniel de Montfreid, alors en charge des bâtiments publics dans le département. En 1963, les collections sont mises en réserve et la vielle maison Manès est alors entièrement détruite, y compris la façade en pierre. En 1965, le nouveau musée rouvre ses portes au public. Le portique et la façade ont été reconstruits en béton et des salles modernes et fonctionnelles permettent un meilleur accrochage. L’ensemble est complété à l’arrière par des bureaux et des réserves terminés en 1970.

Seul muséum réunionnais et premier museum d'histoire naturelle de l'Océan Indien, il a été inauguré le 14 août 1855, il se situe au cœur de la ville de Saint-Denis, dans le parc public du Jardin de l'État. Le bâtiment qui abrite le muséum fut construit dès 1834 et hébergea jusqu'en 1848 le conseil colonial puis le conseil général, qui fut ensuite transféré dans l'actuelle préfecture. Ce n'est que le 1er février 1854, le gouverneur de La Réunion Louis Henri Hubert Delisle signa l'arrêté de création du muséum.Une commission pour l'organisation et l'administration dudit muséum est instituée dès le 11 avril 1854. Elle est présidée par Gustave Manès, le maire de Saint-Denis.

Le muséum est finalement inauguré le 14 août 1855 par le même homme l'année suivante en la présence du major général Hay, gouverneur de l'île Maurice. Il ouvre pour la première fois ses portes au public le 18 août. Le 30 mai 1862, un préparateur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris appelé Auguste Lantz est retenu pour le poste de conservateur. Il restera à ce poste jusqu'en 1893.Il a été classé Monument historique en totalité le 29 décembre 1978. 42 000 pièces sont aujourd'hui répertoriées au muséum. Les deux tiers proviennent des îles de l'ouest de l'océan Indien. on trouve surtout un nombre important de livres et gravures scientifiques des xviiie et xixe siècles. Le fonds ancien du muséum comporte 416 des 1008 planches de Buffon, don personnel de ce dernier à M. de Lanux.En 2010, la conservatrice, Madame Sonia Ribes, a enrichi la collection du muséum en la complétant de divers oiseaux, mammifères et autres vertébrés de tous genres. Au rez-de-chaussée se trouve une exposition temporaire ainsi que des spécimens des différents poissons découverts lorsque la coulée de lave de 2007 a atteint la mer.À l'étage, nous pouvons admirer dans une première salle (la salle Lantz, nom du premier conservateur du muséum) différents types de lémuriens de Madagascar ; une deuxième salle, la salle Lacroix, contient des maquettes et des spécimens d'animaux vivant jadis à La Réunion (solitaire, dodo) ainsi qu'un squelette du dodo venu de Maurice.

6) Le musée de Sel :

Espace exceptionnel, propriété du Conservatoire du Littoral, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on fabrique du sel à La Réunion. Le Musée du sel est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer. Le musée du Sel de Saint-Leu a ouvert ses portes le 16 janvier 2007. Pour la petite histoire : " En 1704, le sieur FEUILLY raconte que les habitants obtiennent les précieux cristaux blancs en déposant de l’eau de mer dans de grandes feuilles (emponnes) de palmiers.Suite au blocus qui empêche l’importation de sel en provenance de Madagascar, il devient indispensable pour les Réunionnais de produire leur propre sel car cette denrée est alors le seul moyen de conserver les aliments périssables.En 1942, Etienne DUSSAC, propriétaire de l’usine sucrière Stella Matutina et du site de la Pointe au sel, décide d’industrialiser la production de sel, connue de longue date à cet endroit. Dès 1944, les salines produisent 250 tonnes de sel par an. Mais après la guerre, la reprise des importations en provenance de Madagascar et de Maurice, condamne peu à peu le sel réunionnais, trop cher. Saint-Leu, un site idéal pour faire du selA Saint-Leu, l’eau de mer est particulièrement chargée en chlorure de sodium, en calcium et en magnésium. Une eau pure, un ensoleillement généreux, des pluies rares, caractérisent cette zone de la côte ouest de l’île de La Réunion. "

7) L'observatoire des Makes :

Passionnés d'astronomie ? vous devez visiter l'observatoire astronomique des Makes, situé dans les Hauts de l'île de La Réunion,Installé à environ 970 mètres d'altitude sur le plateau de la plaine des Makes, qui relève de la commune de Saint-Louis, il a été construit entre le 13 octobre 1990 et le 20 septembre 1991 puis inauguré le 21 septembre 1991, soit le lendemain de l'achèvement du chantier. La tête dans les étoiles, les yeuxlevés vers les cieux, vous pourrez admirer les constellations et les planêtes de notre système solaIre.

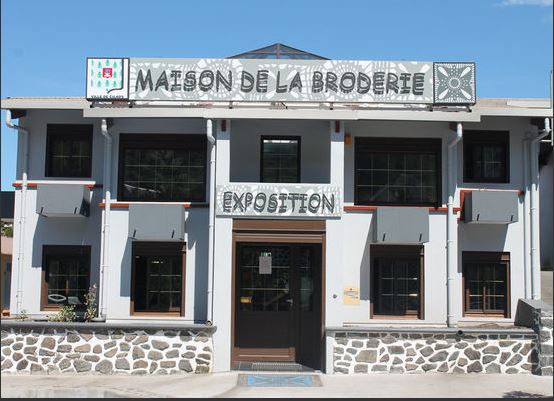

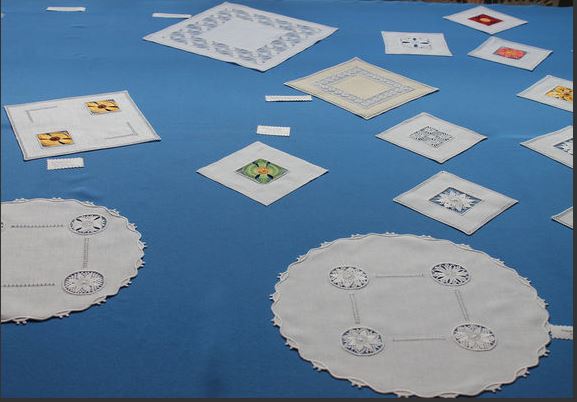

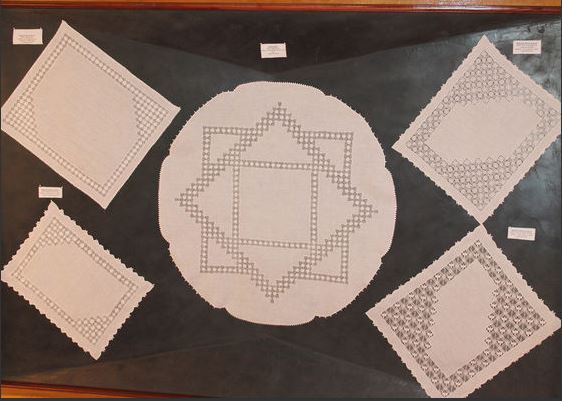

8) La maison de la broderie :

Lorsque vous visiterez le Cirque de Cilaos ou lorsque vous serez simplement de passage dans la commune de Cilaos, arrêtez vous à la Maison de la Broderie. Fondée en 1986, elle accueille chaque année environ 15 000 visiteurs. La Maison de la Broderie propose l'initiation à la broderie. Exposition-vente permanente des "jours" de Cilaos. Pour la petite histoire : " Ce sont les filles du docteur Mac Auliffe, premier médecin à s'installer dans le cirque de Cilaos, qui apprirent aux filles du village la technique des "jours", avec des modèles venus de France. Ces ouvrages, à l'époque peu rémunérés, sont désormais des pièces de collection."

9 ) Le Lazaret de la Grande Chaloupe :

Si vous devez visiter un site lors de vtre voyage à La Réunion, c'est bien le Lazaret situé sur le site de La Grande Chaloupe,protégé depuis 1997 comme Espace Naturel Sensible (ENS). Ce lieu chargé d'histoire a pendant longtemps été le lieu où étaient stockés les engagés, ces travailleurs venus d'Inde, mais également de Chine, de Madagascar, de Rodrigue, d'Afrique de l'Est, amenés à La Réunion pour pallier au manque de main d'oeuvre après l'abolition de l'esclavage. Les travailleurs étaient placés en quarantaine au Lazaret pour éviter la propagation des maladies. La Grande Chaloupe était, leur premier lieu de contact avec l’île. A ce titre, ce site mérite d’être retenu comme un site emblématique dans l’histoire du peuplement de La Réunion.

Les deux lazarets de La Grande Chaloupe sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1998 : * le lazaret n°1 : situé sur la commune de La Possession, construit dès 1860, il est composé de deux dortoirs à étage, d’une longère, d’un cimetière, d’un bateau-lavoir, et à partir de 1898, d’un pavillon d’isolement (infirmerie) et d’une étuve.

* le lazaret n° 2 : implanté en amont de la ravine sur la commune de Saint-Denis, construit à partir de 1863 pour augmenter la capacité d’accueil en quarantaine des immigrants, il est constitué de deux dortoirs à étage, d’une annexe, d’un cimetière (aujourd’hui partiellement emporté par les crues de la ravine), d’une latrine et d’un bateau-lavoir. On y trouve également des groupes d’habitations traditionnelles (cases en bois sous tôle) datant des années 1950-1960, mais aussi un chemin de fer datant de la fin 19e siècle ainsi qu'une ancienne gare ferroviaire (inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1998), un tunnel,des locomotives. C’est à la fin des années 1980 que l’on a pris conscience de la place importante de ces vestiges dans l’histoire du peuplement de La Réunion et que les Lazarets ont commencé à susciter l’intérêt du monde de la recherche et du monde associatif intervenant dans les champs divers de l’identité, de l’histoire, de l’archéologie ou des traditions populaires.

10 ) La Villa Rivière

Dernier musée de notre classement, La Villa Rivière anciennement villa Desvignes située à Saint Paul Villa créole typique construite à la fin du 18ème siècle, de style néoclassique, en pierre de basalte et bois, elle est bâtie sur un plan barlong comprenant un corps de bâtiment en pierre et une façade en bois, avec varangue et colonnes.Sur deux niveaux la villa réunit tous les canons de la composition classique et présente une authenticité architecturale rare : distribution intérieure, aménagement, corniches à denticules, varangues avec garde-corps à balustre chantournées, piliers pyramidaux massifs, dallage de marbre à cabochons, murs en bardeaux, fronton à motifs géométriques, parquets en bois endémiques ou rares…Comme de coutume, la cuisine d’origine est située à l’extérieur de la Villa avec les dépendances.Depuis sa construction, l’immeuble est resté en mains privées et la Villa a été ouverte à la visite pour la première fois en 2008.La Villa, ses dépendances et le jardin sont inscrits au titre des Monuments Historiques depuis le 13 mars 1990.

Commentaires